En el Chaco, como si no fuera suficiente tener un diablo, existe un estero donde habitan ¡cuatro diablos! No uno, ni dos, ni tres ¡cuatro! ¿Quién resistiría eso? Es el colmo. Y si alguno cree que esto es un invento mío para asustar a algún distraído o para hacerme el gracioso, que agarre la ruta once, que va desde Resistencia a Formosa, y que después me cuente, a ver que encuentra luego del cruce con la ruta noventa. A menos de cien metros de ese cruce, verán un cartel verde con letras blancas, de solo tres palabras: ESTERO CUATRO DIABLOS.

Es un interminable y misterioso estero, que se extiende –a la derecha siguiendo por la ruta- hasta Lapachito, y sus otros límites son el río Guaycurú, el Paraje Yatay y la siniestra Cañada Címbaro ¡mamita querida! ¡Que miedo da pasar por ahí! Son leguas y leguas de llanura con pajonales amarillos, tacurúes, palmeras y mogotes de algarrobos. Cientos de cuervos revolotean el lugar buscando una osamenta; alguno que otro caraun solitario suele verse, y los caracoleros, en los postes de telégrafo o en las ramas de un árbol seco.

Yo jamás pisé el estero, ni pienso hacerlo, así estuviera totalmente chiflado, pero cada vez que voy a visitar a mis padres a La Leonesa ¡tengo que pasar por esa ruta! Y durante todo ese trayecto, que son como veinte kilómetros, voy rezando y haciendo gancho duro para que el auto o el colectivo no se descomponga, para que no ocurra nada raro, ni aparezca alguna cosa extraña.

La verdad es que nunca me pasó nada grave ni trágico. Las únicas cosas que recuerdo son anécdotas, algunas las experimenté yo mismo, otras, fueron padecidas por amigos o conocidos.

Cuando era estudiante, casi siempre viajaba a dedo, y en muchas oportunidades me tocó hacerlo en la parte de atrás de alguna camioneta o camión, o sea al aire libre. En dos o tres de esos viajes, tuve la mala suerte de pasar por ese tenebroso lugar en horas de la noche. En una de esas oportunidades, viajaba solo y luego de pasar el cruce y viajábamos por el costado del estero ¡que miedo virgencita santa! Empecé a rezar y temblaba como una hoja. Un rato cerraba los ojos, después los abría y miraba el cielo estrellado, o miraba hacia atrás ¡pero ni por las tapas quería mirar para el costado del estero! Pero había una extraña fuerza, un impulso desconocido o una diabólica atracción, que sin que me diera cuenta, llevaba mi vista hacia el maldito lugar ¡ahí si que me encomendaba a todos los santos! Lo único que podía verse, era lo que iba iluminando el vehículo a su paso. Pajonales, palmeras, mogotes y la negra e interminable oscuridad. Iba como hipnotizado mirando ese misterioso y perpetuo paisaje, cuando de pronto, comencé a ver unos puntos luminosos sobre la negritud del estero. Poco a poco, se hacían más grandes, como que se acercaban, hasta que pude distinguir lo que eran ¡cuatro pares de ojos que brillaban en la profunda negritud! Eran ojos rojos y parecían estar a unos cincuenta metros de la ruta y nunca quedaban atrás ¡nos estaban siguiendo! Ahí me di cuenta que esos ojos siempre estaban a la misma distancia, como que se desplazaban a la misma velocidad ¡como aceleraba mis rezos en ese momento! Cerré con fuerza mis ojos y me tapé los oídos, y así estuve unos cuantos segundos o minutos, hasta que la terrible atracción diabólica o ese impulso misterioso, me obligaba a abrirlos nuevamente y mirar ¡y otra vez los cuatro pares de ojos seguían a la misma distancia! ¡Maldita mi suerte! Para evitar mirar de nuevo, me concentraba en el ruído del motor y miraba las estrellas, y así seguía otros cuantos kilómetros. El tormento terminó cuando llegamos a Lapachito, porque ahí ya no había más estero. A mí me dolía todo el cuerpo, de tanto temblar y hacer fuerza para aguantar el miedo. Cuando llegué, se lo conté a mi papá y me dijo que el miedo me hacía ver esas cosas, y creo tenía razón en la mitad nada más: en que tenía miedo; pero a esos cuatro pares de ojos rojos, yo les juro por todos los santos y dioses, que los vi nítidamente.

Yo me hubiese quedado tranquilo o apenas con alguna duda de todo ese asunto, de no haber sido por un casual encuentro con un viejito del lugar. Ocurrió dos o tres semanas después, cuando mi primo me invitó a un asado en el campo de los Robles, en Cancha Larga. Allí tuve la oportunidad de conocer al viejito, que supo ser tropero por muchos años, pero que ahora solo se dedicaba a criar gallinas y marruecos y tenía una chacrita de algodón. Vivía en Lapacho Viejo, o sea... cerca del maldito Estero. Enseguida me entusiasmé cuando lo escuché hablar. Tenía esa forma de hablar de los que saben contar historias, de los que saben muchas cosas, y no me equivoqué. El viejito era un sabio.

Yo agarré dos vasos con Cinzano y me lo llevé abajo de un aromito, cerca del corral, para hablar tranquilos. Porque en las galerías y alrededores de la casa, era puro jolgorio, gente hablando o gritando, jugando al truco, o matándose de risa por algún chiste. Chicos jugando a la embopa o a las escondidas, y que no dejaban de gritar. Y un clima así, no es bueno para contar ni escuchar historias misteriosas. Yo tenía pensado preguntarle muchas cosas, y sobre todo, escuchar sus historias.

Y así fue. Empezamos a hablar y yo para entrar en confianza, le conté que estudiaba medicina, que estaba en segundo año y que ya sabía bastante sobre el funcionamiento del cuerpo. El viejito estaba maravillado conmigo, porque a la gente de campo les encanta hablar con un médico, o bueno, con un futuro médico como yo. Me empezó a preguntar por unos dolores que tenía en la cintura y las rodillas. Yo no sabía un pito de eso, porque todavía no había estudiado, pero para no quedar mal, le dije que esas cosas eran de la edad y de tanto hacer fuerza en el trabajo. Quedó contento con mi diagnóstico y seguimos hablando de algunas enfermedades de las vacas y de las personas. Después, como quien no quiere la cosa, empecé a preguntarle sobre su vida de tropero, arreando animales, recorriendo montes y cañadas, en fin, quería que empezara a hablar del maldito Estero ¡y lo logré!

Narró muchas situaciones de su vida tropera, algunas muy cómicas, otras desgraciadas, algunas medio terroríficas, hasta que en un momento se puso más serio, le mandó todo lo que quedaba del Cinzano y aclarándose la garganta, con tono grave dijo,

-Ahora le voy a contar algunas cosas del Estero ese... que seguramente usted, que es un muchacho que está en la ciencia, no me va a creer o pensará que estoy desvariando.

-¡Pero por favor don Anacleto! Cuente, cuente nomás... –dije al tiempo que el viejito miraba su vaso vacío. Ahí me di cuenta que le estaba haciendo falta más combustible.

-Espere un momento don Anacleto –le dije agarrando su vaso y me mandé un pique hasta la casa. Llené el vaso con hielo y Cinzano y por las dudas me traje la botella. No iba a arriesgarme a que se quedara sin la bebida en medio del relato.

Con los ojos iluminados mirando el vaso llenito, don Anacleto arrancó,

-Yo trabajé más de cuarenta años arreando animales, buscando bueyes perdidos o cuidando el pastoreo. Siempre en los alrededores o en el mismísimo Estero, o sea que lo conozco como a la palma de mi mano. Después de una caída muy fea de mi caballo, ya no quise seguir en eso y desde hace diez años, me dedico a la chacra y al corral ¡Eh, ya estoy pisando los setenta!

-¿Y que me cuenta de ese Estero...? Algunos dicen que ahí ocurrieron cosas bastante fuleras... –dije como para que, de una vez por todas, hablara de lo que yo estaba esperando.

-La gente habla por hablar, pero no saben nada. Nadie anduvo por ese Estero, salvo unos pocos troperos, como yo. Le voy a contar sobre dos casos que vi con mis propios ojos –dijo al tiempo que se mandaba medio vaso de Cinzano.

Para animarlo, ahí nomás llené de nuevo su vaso. Y para que no se sintiera solo, yo también le mandaba unos tragos a mi vaso. Ya me estaba dando vueltas la cabeza, por la emoción y... por el Cinzano.

-Una tardecita, me venía desde Pindó arreando unas vaquillonas del finado Ismael Codutti. Se me había hecho muy tarde, porque en el camino se me espantaron y tuve que correrlas un buen rato hasta juntarlas de nuevo. Encima, una de las desgraciadas se me había perdido, y la tuve que buscar más de tres horas. Enseguida comprendí, que me iba a agarrar la noche atravesando ese maldito Estero, porque todavía me faltaban unas dos leguas largas por lo menos. Decidí acampar, porque no es bueno arrear animales de noche. Arrimé la tropilla contra un mogote y desensillé. Hice un fueguito y me recosté contra mis calchas. Saqué de la bolsa de avíos unos salamines y galletas y... ¡eh, también mi caramañola con el tinto! ¡Que embromar! Comí tranquilito, ahí en medio de la noche. Lo único que se escuchaba era alguna que otra lechuza y cada tanto el canto de una urraca ¿usted doctorcito... sabía que la urraca canta de noche?

-Si, eso me han dicho –le mentí para no interrumpir su relato.

-Bueno, la cosa fue que después de comer y tomarme el vinito, me armé un camastro con los pellones, saqué mi ponchillo para taparme, y puse a mano el 38 y el machete ¡Nunca le vaya a facilitar a la noche en medio del monte! Siempre hay que estar preparado. Puse unos buenos tronquitos para asegurar el fuego toda la noche y me dispuse a dormir.

-Y...

-Enseguida me dormí nomás. No sé cuanto tiempo habrá pasado, pero de repente, los perros empezaron a gemir como si lo estuvieran garroteando, o como si hubieran visto algo muy espantoso, algo que los hubiese llenado de miedo ¡y eso que no es fácil a asustar a la perrada!

-¿Y...? ¿Qué era...?

-No me va a creer... Me despierto y me levanto como un resorte, mientras manoteaba mi facón y el 38, y lo que vi me dejó helado. Ni en una pesadilla uno podría ver algo así...

-¿Qué fue lo que vio don Anacleto?

-Eran cuatro demonios.

-¡¿Ehhh?! ¡¿Cuatro demonios?!

-Como lo escucha doctorcito. Cuatro demonios bajo la forma mitad humana y mitad bestia.

-¿¡Ehhh?! ¿Cómo...?

-Eran una cruza de hombre con cabra. La cabeza, el cuello y la patas delanteras de animal, y el resto del cuerpo de persona, pero con muchos pelos, como si tuviera el cuero de la cabra. Tenían los ojos muy rojos y la mirada maligna... diabólica.

Yo quedé helado y patitieso con semejante revelación. La verdad que no lo podía creer, entonces pregunté,

-Pero... ¿no será que usted a lo mejor... lo soñó nomás?

-Mire muchacho, yo se muy bien lo que es un sueño y lo que es realidad, y le digo también que a mi no me van a venir a arrear así nomás, a querer llevarme por delante. No suelo asustarme con facilidad, pero eso me dejó paralizado. Nunca voy a olvidarme de ese instante cuando desperté, y vi a los demonios parados alrededor del fuego. Apenas intentaba incorporarme, esas bestias empezaron a arremeter contra todo, perros, caballo, el fuego, y... yo también ligué un guampazo en ese despelote.

-¿Un guampazo?

-Como lo oye doctorcito. Y del susto se me cayeron el revolver y el facón. Se armó un remolino de tierra y cenizas y tizones que volaban por el aire y los bramidos o rugidos de esos bichos, que le helaban la sangre a cualquiera ¡Jamás de los jamases escuché semejantes chillidos! Eran una mezcla de alarido humano con balido interminable de cabra, algo espeluznante... –dijo bajando la cabeza, y agarrando el vaso de Cinzano, que de una sola empinada se lo tomó enterito.

Yo también apuré mi Cinzano, como para acompañarlo en ese momento tan angustioso, y ataqué de nuevo,

-¿Y ahí don Anacleto...? ¿Qué hizo?

-Y... ¿qué voy a hacer con semejantes bestias humanas? Me tiré cuerpo tierra bajo una enramada y me arrastré monte adentro, escapando de ese lugar. Después me trepé a un árbol como si fuera un mono ¡todo eso en medio de la oscuridad mi amigo!¡Es creer o reventar!

-Me imagino don Anacleto...

-Desde el árbol observé el lugar del campamento, y solo podía distinguir el fuego todo desparramado, chispas en el aire envueltas en una terrible polvareda de tierra y cenizas, y en medio de todo eso, las siluetas de las bestias dando saltos y haciendo firuletes en el aire, una especie de danza infernal. Los perros habían desaparecido, y ni se los escuchaba.

-¿Y usted seguía arriba del árbol?

-¡Por supuesto doctorcito! Ni borracho iba a bajar de allí. Creo que habré estado por lo menos unas dos o tres horas horquetado ahí arriba, hasta que empezó a amanecer y ya podía ver nítidamente el lugar del campamento.

-¿Y que vio don Anacleto?

-¿Y que voy a ver...? ¡Un tremendo despelote! El lugar parecía como si por allí hubiese pasado una tropilla de redomones...

-¿Y los demonios...?

-Los demonios habían desaparecido, igual que mis perros, mi tropa y mi caballo ¡me quedé a pie doctorcito!

-¡A la flauta!

-Cuando bajé del árbol y me puse a recorrer y mirar el lugar, había un gran desparramo de tizones, de mis calchas, de los arreos, y contra el tronco de un gran algarrobo... lo que vi me dejó mudo...

-¿Qué vio...?

-La estampita de la Virgen María, estaba atravesada por mi facón y clavada en el tronco de ese árbol...

-¿La estampita? ¿Qué estampita?

-Yo siempre la solía llevar, cada vez que salía con alguna tropa, para que me protegiera de cualquier cosa. Era una estampita que me regaló mi suegra. La había traído de Itatí ¡ y estaba bendecida! ¿Qué me cuenta?

-Realmente increíble y para morirse de miedo don...

-Y sii... Esos demonios, no solo casi me matan del susto, sino que me dejaron a pata en medio del estero. Tuve que caminar unas cinco horas para llegar a mi casa.

Ahí si que ya no me quedó ninguna duda de su historia. Veía su rostro alterado cuando narraba, sus ojitos brillosos, como si en ese mismo momento estuviera viendo a los demonios. Le serví otro vaso de Cinzano, y se bajó la mitad en el acto. Se aclaró la garganta y arrancó nuevamente,

-Y por si me había quedado alguna duda de lo que había visto, a las semanas se me volvieron a presentar los cuatro demonios...

-¿Otra vez?

-Si, fue una madrugada que salimos desde mi casa arreando una tropilla de unas veinte vaquillonas. Partimos con mi compadre, el Eugenio Ávalos, a eso de las tres de la mañana y no habremos hecho ni una hora de camino, justo cuando bordeábamos el estero, para agarrar el camino a Yatay, cuando los animales se espantaron, como si hubieran visto diez fantasmas juntos. Salieron espantados y empezaron a correr en todas las direcciones, algo que solo ocurre cuando los animales se asustan bien feo.

-¿Y ahí...?

-Empezamos a los chicotazos y gritos, para ver si podíamos reagruparlos, pero esos animales corrían como si hubieran visto al mismísimo demonio ¿y que le cuento? ¡No habían visto al demonio! ¡¡Habían visto a los cuatro demonios!!

-¡¿No me diga?!

-Si doctorcito, los mismos cuatro demonios que me habían aparecido, estaban a la orilla del estero, parados y mirándonos... ¡Son los cuatro Diablos! Le grité a mi compadre.

-¿Y como los vieron? Era de madrugada y seguramente estaba todo oscuro...

-Los ojos muchacho, esos cuatro pares de ojos rojos brillando como dos brazas en la oscuridad, son inconfundibles, y los tengo grabados en mi memoria para siempre. Yo enseguida los reconocí, pero además el Eugenio sacó la linterna y alumbró ¡y ni le cuento el julepe que se agarró el compadre! Esas cuatro figuras diabólicas, mitad persona y mitad bestia, eran algo que podía de matar del susto a cualquiera. El Eugenio sacó el 32 largo y le metió plomo sin asco. Yo también desenfundé mi 38 y le vacié el tanque...

-¿Y... los mataron?

-¡Pero doctorcito! ¿Dónde habrá visto o escuchado que puedan matar al demonio? Después de la balacera, los cuatro demonios seguían parados en el mismo lugar como si nada, y ahí se nos vinieron al humo,

-¡Que lo tiró! Y ahí me imagino que pelaron los facones, para pelearlos...

-¿A usted le parece que yo mastico vidrio doctorcito? ¡Ni locos íbamos a enfrentarlos! Cuando vimos que se nos venían, le metimos espuela y chicote a los caballitos y salimos a galope tendido ¡parecíamos dos cohetes! Meta guacha, gritos y espuela íbamos con el compadre, hasta que de repente, a mi costado, se me aparea uno de los demonios, me mira con sus ojos diabólicos, a menos de un metro de distancia y ahí parece que el caballito también vio al demonio, porque frenó en seco del susto, como para cambiar de rumbo, y yo volé como un cachilito y me estampé contra un tacurú. Después no me acuerdo de nada y cuando desperté, ya estaba en mi casa, todo golpeado y vendado y con mi pierna derecha rota. A mi compadre lo encontraron a unos doscientos metros de donde yo había caído. Estaba acurrucado entre unos espartillos, hecho un ovillo, con la cabeza entre las piernas...

-Tendría frío seguramente –deduje.

-Estaba muerto doctorcito. Se murió del susto. Así, en esa posición, todo acurrucado, suelen encontrarse a las personas cuando mueren del susto. El corazón no le aguantó al compadre y quien sabe todas las cosas que vio antes de morir. Yo creo que me salvé porque perdí la conciencia. Desde ese día dejé para siempre la vida de tropero.

Yo quedé con la boca abierta. Su historia confirmaba mi visión de los cuatro ojos rojos sobre el estero.

Hablamos un rato más, hasta que se nos terminó la botella de Cinzano, justo cuando ya nos llamaban para el asado.

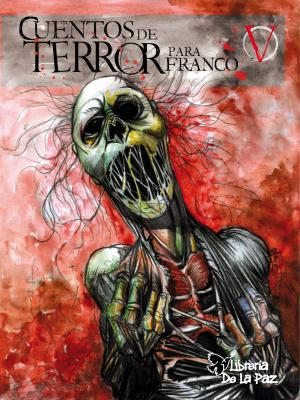

Autor: Hugo Mitoire - Reservado todos los derechos - Del libro CUENTOS DE TERROR PARA FRANCO - Vol. IV